添削の種類

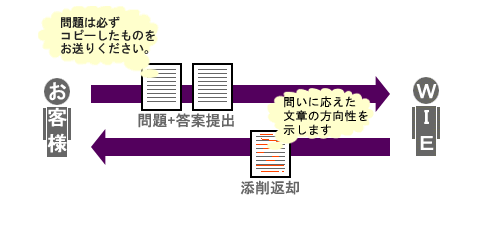

単独添削と再添削の2つがあります。

単独添削 お時間のない方、大きな修正は不要という方にお勧めします。

・1つの課題に対する答案を1回だけ添削します。

・改善すべき箇所とその理由を指摘し、具体的な改善案を示します。(出題と答案がかけ離れている場合など、改善方針だけで文例を示せないことがあります。)

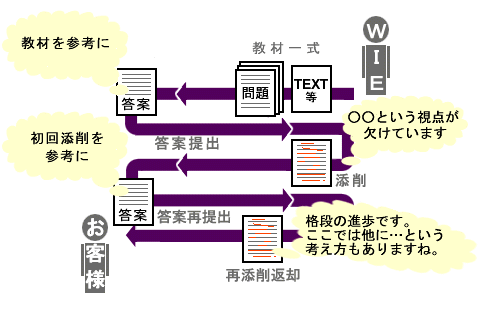

再添削 問題の考え方、論旨の構成法など、小論文の力が確実にアップします。

・1つの課題に対する答案を2回添削します。

・1回目の添削では、設問文・課題文の理解や、考え方の問題点を中心に指摘します。

・2回目の添削では、1回目の指摘が理解できているか確認し、細かい国語表現を修正します。

添削の基本方針

1:全体の評価

「合格圏かどうか」「設問・課題の条件をクリアしているか」「志望先に適しているか」という視点から答案を検証し、コメントします。

■例:

課題文をよく理解し、おおざっぱには設問の規定を守っていますから、このままでも非-難関校ならば、合格した可能性のある答案です。しかし、早大法学部の答案としては、残念ながら採点対象外=0点とせざるを得ません。

最大の理由は…。改善の方針は…。

2:小論文とは何かについての理解

基本的な誤解があれば、コメントを入れます。

■例:

「小論文とは何か」について、基本的な誤解があります。

小論文の書き方とは、次の通りです。1)まず課題が与えられたら…。2)次に…。3)次いで…。4)それでも字数が余ったら…。小論文とは、たったこれだけの作業です。この「書き方の筋道」を知らないと、みなさん苦労することになるのですが、ちゃんと手順を踏めばそれほど悩ましくもありませんし、時間もかかりません。

3:国語表現・修辞上の誤り

「誤字脱字・国語的な誤り」「言葉・表現の誤用」「不適切な表現・文章構成」について、コメントを入れます。

■例:

◆日本国民からをはじめ世界へとからもその功績には敬意を与えた払われた

(※どの国民かわかりませんし、文法的にも誤っていますので改めます。)

◆バイトのことで精一杯だったけど→アルバイトのことで精一杯だったけどであったが

(※小論文としては表現が口語的に過ぎるので改めます。)

4:論理上の誤り

「小論文に必須の要素が入っているかどうか」「論証の手続きは適切か」という視点から答案を検証し、コメントします。

■例:

◆現行の制度がわかりにくいのであれば、わかりやすい制度を早く導入すべきだ

(※問題点を指摘するなら、その原因・背景を分析し、どこが、なぜ「わかりにくいのか」を明らかにする必要があります。意見を言っただけで終えることが許されるのは感想文までで、小論文では意見の理由や論証が必要となります。さらに、どうすればよいか、との代案を示せばよりよいでしょう。)

5:知識上の誤り

「答案に用いた知識に誤りがないか」「知識が不足していないか」という視点から答案を検証し、コメントします。

添削の具体例

大学入試

もっとも一般的な、課題文(資料)を読んで解答者の考えを述べるタイプの出題です。

慶應義塾大学 文学部(自主応募推薦 総合考査Ⅱ:2024年)

○○様:慶應文学部:自主応募推薦2024年:総合考査Ⅱ-1回目

1)まえがき

添削者からのあいさつの他、WIEの添削方針や出題の評価(難易度など)を行います。

慶応大学文学部自主応募推薦の講座を担当している○○です。副担当の××とともに、合格を目指して頑張りましょう。なお、通信欄に制限時間内に完成できなかったとのことですが、『小論文標準テキスト』にも書きましたように、最初の段階では、制限時間にとらわれず、じっくり課題に取り組むようにしてください。

実際、昨年めでたく慶應大をはじめとする難関大学に合格された方も、最初は1問解くのに制限時間の2倍、なかには丸1日考えてようやく答案が書けた、という方が沢山おいでです。逆に、私どもの指摘を無視して、制限時間以内に書けた部分だけ提出する、といった取り組み方をされた方は、なかなか力が伸びず、実際の試験で苦戦された方が多いのです。

結局、小論文を書く力とは、論理的思考力に他なりません。この力を養うためには、設問の要求・課題文の内容を正確に把握し、それに基づいて解答者の考えをまとめていく練習が不可欠です。逆にこの論理的思考力が身に付いてきますと、答案を作成する時間は短くなります。制限時間以内に書く練習をする段階になりましたら当方から指示をいたしますので、現段階では時間をかけて合格答案を書く練習をしてください。

2)出題の分析(出題文が短い場合には、省略する場合もあります)

今回の出題は例年と同じく、短い課題文を読み解答者の見解を述べる形式です。設問文では、「客観性や数値化されたエビデンスに支配される社会」がもたらす問題の一例をあげつつ、解答者の見解を述べることが求められています。課題文で著者は、「客観的なデータでなくても意味があるもの」や「数値化できないはずのもの」が無視されてしまう危険性を指摘しています。「客観的なデータでなくても意味があるもの」や「数値化できないはずのもの」の例を考えてみると、解答の方向性が見えてくるでしょう。もちろん、著者に反対して、「客観的なデータでなくても意味があるもの」や「数値化できないはずのもの」の存在を否定する方針も可能です。

3)答案の概観

今回の答案は、設問の要求に対応した答案になっています。その一方で、筆者の主張と解答者自身の議論の区別が不明瞭なものになっています。さらに、筆者の主張を微妙に曲解し、論理が飛躍した議論が展開されてしまっています。筆者の主張を正確に読み取ったうえで、議論の方針を組み立てていきましょう。

答案に対するコメントは、添削本文の後にまとめてあります。abc……、ABC……の記号は、答案のものと対応しています。なお、特にコメントのない修正は、単純な語句の誤りや、分量調整のためのものです。

【添削本文】

________________________________________

筆者は「客観性」や「数値的なエビデンス」に支配された社会がもたらす問題を指摘する。その一例Aがとして私は、文化芸術の本来の価値を軽視するという問題Aであるを重視する。現代の社会では、文化や芸術の価値が人気や売り上げといった指標によって評価されてしまっているa。ので、このため、ある作品が面白いかどうかを判断するさいに、その作品がもたらした利益や視聴者数といった数値の方にばかり目が行ってしまい、その作品の内容や表現の独創性といった重要な要素が後回しになっている。bその結果、短期的な成功を狙った画一的な作品ばかりが重視され、多様で意欲的な表現が生まれにくい社会になってしまう。

Bこうした問題を避けるためには、数値的な指標に頼らず、純粋な感性のみによって作品を鑑賞するべきだ。そもそも芸術とは、人それぞれの感覚や感情に訴えるものであって、理性や数値的なデータを使う必要はないはずだ。理性や知識よりも、感性を育む社会にしていかなければならない。

________________________________________

【添削コメント】

________________________________________

A:どこまでが筆者の意見の要約で、どこから解答者自身による例示なのかが、分かりにくくなっています。課題文など他者の主張・見解と解答者自身のそれとを明確に区別することは論文の基本です。これを守りませんと、大きな減点になります。

a:一文のなかに情報を詰め込み過ぎると、一文が長くなり、文の構文や主旨が読みにくくなってしまいます。一文一文をなるべく短く区切り、一文あたりの情報量を少なくするようにしましょう。

b:前文との論理的関係が明確になるよう、接続表現を加えましょう。

B:論理が極端に飛躍しています。筆者は、「客観的なデータでなくても意味がある事象がある」と主張しているだけであり、「理性や数値的データの有効性」そのものを否定しているわけではありません。それにもかかわらず、答案本文では「数値的な指標に頼らず、純粋な感性のみによって作品を鑑賞すべきだ」とまで主張しており、筆者の議論を大きく誤読しています。さらに言えば、筆者の主張からは、理性や知識を用いて文化・芸術作品を研究する学問分野を否定する意図は読み取れないにもかかわらず、本文の記述はあたかもそれを否定するかのように読めてしまいます。筆者の主張を正確に理解し、論理の飛躍を避けるようにしましょう。

________________________________________

以上のコメントを参考にして、再提出をしてください。

添削担当者署名

昇進昇格試験

WIEの昇進昇格試験対策口座に寄せられた出題例から、大企業・課長クラスの昇格試験例を作成しました。

受験対象は、35~45歳、勤続15~20年で、受験資格にはありませんが実際にはほとんどが大学学部卒、一部大学院卒です。

◯◯自動車課長職昇進試験

◯◯様:昇進通常:再添削-1回目

1)まえがき

添削者からのあいさつの他、WIEの添削方針や出題の評価(難易度など)を行います。

(今回は省略)

2)出題の分析(出題文が短い場合には、省略する場合もあり余す)

小論文試験では、何よりも出題に対して的確に答えられているかどうかが評価のポイントです。まずは出題を吟味してみましょう。

A現在、当社を取り巻く状況として、CO2の排出ゼロを目指すうえでの技術的革新の必要性や、それに伴う価値観の多様化などがある。業界を牽引する存在として、私たちはこれらの課題を解決するために、B社会を見据えて技術革新を主導する必要がある。このような目標のためには、C単に一人ひとりの能力を発揮するだけでなく、十全な機能を果たすことのできる組織を作り上げるべきである。

このような全社的方針を前提として、第一に、解答者の立場におけるD課題を提示しなさい。次に、その課題を解決することによってどのようなD結果が生じるのかを述べなさい。以上のことは、E上級職としての立場から論じること。また、Fこれまでの解答者の活動と今後の取り組みを具体的に取り上げるようにしなさい。

A これは、出題側=御社経営陣の現状認識・問題意識を示しています。読みとばしてしまいがちですが、今回の試験で選抜される比較的上位の管理職であれば、日常的にこれを意識して、業務にも反映して欲しい、というのが出題側の要望です。

解答者の取り上げる事象=ご自身の課題が、この全社的な現状認識・問題意識とどう関係しているのか、答案でも触れる必要があります。

B Aの付帯条件というべき部分であり、またAの現状認識・問題意識に即して行動する際の方向性というべきものです。例えば、「技術革新の必要性」への対応に際して、それから目を背けたり、旧テクノロジーを墨守することにとどまったりするのではなく、イノベーションを取り入れ、社会の進化に貢献する解決策が望まれます。

C ここは、Bと対をなしています。解答者が提案する施策の方向性・妥当性を評価する視点がBであるのに対して、Cはその施策を実施する主体(社員)が問題となります。とりわけ、解答者自身ないしその所属部署がどう関わるかを述べる部分です。解答者の提案が実現主体を欠いた机上の空論ではないことを示し、さらには解答者自身の主体的な役割を述べることになります。

D 答案のまとめ方の指示です。具体的な課題を設定し、それをどう解決してどのような結果を得るか、という視点で記述することが求められています。逆にいえば漠然とした現状を指摘して、それに対して抽象的な精神論を述べるといったような答案は排除する、ということの表明でもあります。

E Dと同じく答案の条件ですが、解答者の役職・担当業務の視点に立ったものを要求しています。このとき、昇進前の役職か昇進後のそれか、いずれの視点かで迷うかもしれませんが、基本的には現在の地位で○○し、昇進後にはさらに××する、といった書き方になるでしょう。

もっとも、昇進前と昇進後の業務に大きな差のない方がほとんどなので、現職を前提とした記述になる場合が多いでしょう。

F D・Eの補足説明、確認です。抽象論・一般論ではなく、具体的業務実態に基づく記述であること、また解答者の参与を明確にする=いわゆる他人事としてではなく自分事として書く、という指示です。

ここで指摘した要素が適切に答案に盛り込まれていることが、評価の対象です。

3)答案の概観です

●ここからは、お送りいただいた答案を拝見してまいりましょう。

答案は、誤字脱字や主語述語の不適応といった問題は少なく、解答者の国語力は十分だと申せます。さらに設問の要求・課題文の内容も概ね正しく理解し、ほぼ適切に対応対照しています。設問の要求を無視した見当違いの答案が多いなか、この点は評価できます。

ただ、致命的な減点になるような大きな問題はありませんが、改善すべき箇所が散見されます。できるだけ細かくコメントしてまいります。

●答案に対するコメントは、添削本文の後にまとめてあります。abc……、ABC……の記号は、答案のものと対応しています。なお、特にコメントのない修正は、単純な語句の誤りや、分量調整のためのものです。

(添削本文)

________________________________________

A組織づくりと安全意識

まず、私自身の経歴を述べておく。私はB2001年に入社し、その後、グループリーダーと係長として、C現場を主導してきた。昨年度からは、安全管理主任を任せられている。このように現場での経験は長期にわたっているため、様々な属性の従業員を、とりわけ安全性の面から指導してきたと自負している。さらに、今年度からは当部署の安全管理推奨グループに所属することになり、さらに広い視野から部全体の安全に配慮する立場にある。

D

E以上のような経験において、私は周囲の人間に強い影響力を与える力を身に着けたと考えている。様々な従業員たちと関わり合う中で安全について考えることで、私は職場の清潔さに着目するようになった。職場が汚れているとそこに気を取られてしまい、従業員は安全に配慮するまでに至らないのだ。そこで、私は自分から清掃活動や整理整頓に率先して乗り出すように心がけたところ、周囲の人々の行動も変わっていった。自分の活動によって周囲の人たちの意識を変えることが、私の根本的な指針になっている。

以下の添削は省略しています。

今、当社においては安全をどう維持するかが課題となってきている。一昨年に重大な事故が生じたことは記憶に新しいが、その他にも細かな問題が連続している状況である。このような状況が続いているのは、まず、情報の共有が行われていないことから生じる安全意識の低下があるためだろう。次に問題となっているのは、設備の劣化であり、事故を未然に防ぐための機構が備わっていないことだと考えられる。

以上のような課題を解決するためには、二重の取り組みが必要であると考える。つまり、第一に人材育成、第二に設備の換装である。まず人材育成だが、この取り組みによって情報に主体的に摂取し、安全意識を自然に高めることのできる従業員を育てることができる。次に設備換装によって、安全に配慮した機構を備えた装置を順次導入することで、個々の意識に頼りっぱなしにならない運用を行うことができると考えている。

これら2つの目標に向かって、次のような施策を行う。

第一に、報告書の情報共有システムを構築する。このように、報告書をデジタル化し常に誰でも閲覧できるシステムを維持することで、報告書に様々な情報を付加することも可能になり、安全講習の内容を決定する時には重要な資料として活用することも可能である。

次に、事故についての具体的講義を実施する。報告書が様々な角度から補完されたとしても、その内容に対して危機感を持って接することができなければ、安全への具体的対策にはつながらない。そのため、事故の具体的資料を残しておいたり、事故内容をその現場で経験者によって具体的に説明してもらったりして、正しい危機感を定着させ、意識の向上につなげる。

第二の施策である設備の換装であるが、こちらも急を要する。技術の向上により、安全性がより確保された装置が増えている一方、未だに旧式のものが当グループには多く見られる。これらを安全性の面からきちんと検討し、重要度に応じて換装計画を立てることが重要である。人材の入れ替わりが増加することが今後予想されるため、個々の安全意識にだけ頼るのではないような設備環境が求められている。

以上のような施策を行うことで、従業員の意識と設備の両面から安全への配慮を高め、安心して成長できる環境を構築し、多様な人材が自分の能力を存分に伸ばすことができるよう、取り組んでいきたい。

現場の安全が働きがいのある企業を作る。このような目標に向かって、私自身、業務に対して主体的に取り組んでいくつもりである。

________________________________________

A:設問の要求ないしこれまでの慣行として、表題が必要なのでしょうか。そうでなければ、字数節約のために割愛しても構いません。

なお、表題は最も短い要約ともいうべきものですから、課題文の最重要概念(論点)とその相互関係を1行以内にまとめるのが原則です。改善の結果、全体の論旨が変わる場合には、それに応じて表題も再検討が必要になります。

B:現在のままでも誤りとは申せませんが、横書きの場合アルファベットやアラビア数字は1マスに2字ずつ(ワープロソフトの場合、半角文字)書く方が一般的です。1マスに1字(全角)でも減点にはならないでしょうが、字数の節約になりますね。

もっとも、御社の標準書式として全角文字を推奨しているのでしたらそれに従ってください。

C:字数に余裕があれば、所属部署をもう少し具体的に示すとよいでしょう。以下で簡単な言及があり、また受験者情報として採点者は把握しているでしょうが、設問の要求Fにある「経験」を明示することになります。

D:今回合格圏を逃しました最大の理由は、解答者の指摘する課題が全社的な現状認識・問題意識とどう対応しているかが述べられておらず、したがって、その解決が全社的にどのような意義を持つのかが不明だからです。

現在の記述を生かすなら、労働環境の変化による労働時間短縮、価値観の多様化や少子化などよる労働力不足を挙げ、従来とは異なる多様な人材を採用し、多様な労働形態を取り入れなければならない、といった環境変化を指摘できるかもしれません。さらに、このような取り組みを通じて、グローバル化の進展・労働力不足解消などにより、社会を見据えた組織づくりが可能になるかもしれません。

E:設問分析のFに対応したのだと思いますが、Dの改善によっては、ここであげた「これまでの解答者の活動と今後の取り組み」が課題解決とあまり関係しなくなってしまうかもしれません。その場合には、取り上げる事例を全面的に変更することになります。

また現在のままでは、Fの段落で挙げている「安全」の問題と十分に関係づけられておらず、関わるのは専ら「活動」だと思われます。安全に関する課題に十分に関係づけて、これまでの解答者の活動を説明する必要があるでしょう。

以下の添削コメントは省略しています。

________________________________________

添削は以上です。コメントを参考に、修正した答案を提出してください。

添削担当者署名

※WIEとお客様の契約条件は通販法表記にまとめてあります。